一只西夏黑陶上有一只白色的兔子,它也让我想到了巴颜喀拉山麓的一只野兔。

没想到,我会在那个地方碰见一只灰色的野兔。那个地方在巴颜喀拉北麓,是一条山谷。我去那个地方是去看一个叫冬格措那的湖。正是在那湖边,我先是遇见了一对黑颈鹤。告别了那一对鹤,向左拐进一个怪石嶙峋的山谷,山谷里面孤零零地耸立着一座山峰,孤绝险峻,山顶却极为平缓,远远看过去,很像一个高台。传说,这是格萨尔王妃珠姆煨桑的地方。到底是格萨尔王妃,一个煨桑台就是一整座山,心中的震撼因而铺天盖地。便在那山壁上久久盘桓,无意登顶,只是流连。

班玛黑陶

班玛黑陶我想要告诉你的是,这条山谷也许就是白兰古国的核心腹地。距此不远,有一座孤凸小山,像坟墓,如骊山。山前立有石碑,碑文有两层含义,说是吐蕃古墓葬,同时也指出,有专家认为是白兰国遗址。但可以确定的是巴颜喀拉山麓的这一带山野真与白兰国有关,也许就是它辽阔疆域的核心腹地。那座小山也许是吐蕃古墓,也许是白兰古墓,两者皆有可能。因为吐蕃人和白兰人也像秦始皇一样会把一座坟墓建得像一座山的样子,这一点从已经发现并确认的吐蕃和西夏古墓就能得到证实。发现于青海都兰的吐蕃古墓与发现于宁夏的西夏王陵都像山的样子。

有人说白兰古国在今青海都兰县一带,但据李文实先生《白兰国址再考》一文的精确考证,白兰古国就在巴颜喀拉北麓今达日、玛沁、玛多、久治、班玛一带,至今玛沁县境内还有一个地方叫党项。与白兰同期还有一个古国克兰,这两个古国连在一起,就是后起之名巴颜喀拉的来源,“其语源或出自羌,或出自吐谷浑,尚无从推求”。“至此,我们不妨为白兰国的地望画出个粗略的轮廓来。当年吐谷浑在受到西秦和北魏的军事进攻时几次所退保的白兰,其地约当今青海省果洛藏族自治州境内,大致包括玛多、玛沁、甘德、达日、班玛及久治县的一部或大部,而与早期党项及吐谷浑、当米、米桑等错居。东北与吐谷浑在今海南州兴海、同德相接;西南依巴颜喀拉山与今之玉树州北部相邻;西北与今鄂陵扎陵相通。”(引自李文实《西陲古地与羌藏文化》)如是。白兰古国的领地几乎就是今天的果洛全境。

古白兰国腹地

古白兰国腹地据史书记载,白兰古羌人是西夏国的创立者,史称党项人,为西羌一支。他们自巴颜喀拉北麓一路向东迁徙,至贺兰山麓盘踞,最终建国西夏,一度雄踞北中国大野。依照草原游牧部族的生活习性,我想,白兰人迁徙时应该也是赶着羊群的,说不定还带上了几只巴颜喀拉的兔子。我在巴颜喀拉北麓一山谷看到的那只兔子很像一件西夏陶器上一只白兔的形象,说不定它们原本就是一个家族的后裔,像西夏人是白兰羌人的后裔一样,西夏白兔是巴颜喀拉兔子的后裔。

莫格德洼遗址碑,一说这里是吐蕃古墓,一说是白兰遗址

莫格德洼遗址碑,一说这里是吐蕃古墓,一说是白兰遗址“还有一点,就是白兰从唐初开始,在吐蕃势力的侵逼下,除了一部分人被吐蕃作为军锋外,其部落则逐步向蜀迁移,武德时安置其一部在维、恭二州,这就到了现在四川省红原、理县、马尔康一带了。到唐高宗永徽时,白兰部族又有一部内附,唐安置于剑州。龙朔以后,与舂桑、白狗等为吐蕃所臣,籍其兵为前驱,便更与东会州相接了。”(引自李文实《西陲古地与羌藏文化》)后吐谷浑被吐蕃所灭,白兰亦不复存在。其部族除散落青甘川诸地者,余众继续向东迁徙至贺兰山一带,与此前已迁往此地的族人会合,开创西夏国基业。唐蕃对峙时,又成为唐蕃夹缝,后与金辽结盟,再次左右逢源,续写历史辉煌。

尽管今天的班玛与昔日之西夏远隔千里,但是,西夏人的祖先原本就生活在这里,而且,单从器型上看,班玛黑陶与西夏黑陶还颇相像。不过,我还是不能确定,班玛黑陶与西夏黑陶有什么直接的联系。西夏黑陶,我只见过图片,没见过实物,但班玛黑陶我是见过的。直到今天,班玛制陶工艺还在继续传承,西夏黑陶技艺在河套一带也在延续,说不定它们之间真有文化渊源。

不过,今天果洛班玛黑陶的器物上很少见到有彩绘的图画,更别说是一只兔子了,即使有些器物上有一些装饰图案,那也是用陶土附着在上面的,或者直接用刻刀在陶坯上刻画上去的。也许以前果洛的制陶工匠也会制作彩陶,只是这一工艺后来在当地失传了。如是。早年东迁的白兰人中,是否就有熟知彩陶工艺的匠人呢?这个问题也许只有未来的考古发现才能回答了。

谢格太是一位黑陶艺人,是黑陶国家级非遗传承人,39 岁,班玛县灯塔乡要什道村民,据他自己说,他是那合太的后人。要什道和邻近的克培村都是果洛黑陶的原产地。

谢格太是他们家族第四代黑陶传承人,他从7 岁学做黑陶,因父亲去世早,学业在14 岁时被迫中断,中间停了三四年。直到2006 年才又开始做,再没间断过。除了民用器物,他还以相同的工艺技术制作《格萨尔》藏戏的面具,偶尔也做泥塑的佛像,给不少寺院都做过。

在班玛县文化产业园的一栋楼上,谢格太有一间黑陶制品展示室,里面摆放着几百件他的黑陶作品。我所以说它们是黑陶作品,是因为那里摆放的每一件器物都是他的心血之作,都是非卖品,只用来展示。大多是碗盏、茶杯、酒具之类的小型器物,也有一些大的,比如陶锅、陶罐、陶盆和陶壶。

他现在有17 名制陶人,其中10 个人的技术比较成熟,但一年顶多也只能制作500 件黑陶,基本上都是事先定制的,市场上很难见到他做的黑陶,每件黑陶的售价从300 元到1500 元不等。他曾带自己的黑陶参加过上海非遗博览会,带去了40 件作品。头一两天很多人都来看过,却没一个人愿意买。到第三天,前两天来过的那些人又来了,都抢着要。争抢时,还吵起来了。40 件器物一抢而光,没抢到的那些人还一脸的遗憾。

制作黑陶

制作黑陶据谢格太的讲述,藏地制陶技术最初诞生于古象雄时代,之后,从象雄传入西藏山南地区,再从那里传播到其他藏地。也有个别地方的制陶技术是从中原传入藏地的,譬如玉树囊谦的制陶技术(有黑陶和红陶)是文成公主进藏时带进来的。他说,果洛制陶技术是从德格那边传过来的。先是从山南传入昌都,再从昌都传入德格,最后从德格传入果洛。果洛有700 多年制陶的历史。他说,这都有历史记载。即便这样,我对其历史沿革还是稍稍有些疑问,如果其传播路径是确凿的,那么,我以为,它发生的时间应该在1000 年以前的唐蕃时代,甚至有可能更早一些。如果是这样,那么,果洛黑陶与西夏黑陶同属一种文化的创造便是可能的。

由一只巴颜喀拉的野兔想到一段历史,便觉得历史也像一只有生命的活物,随人的遐思而蹦蹦跳跳,并在无边的时空中来回穿梭。从自然万物而非仅从人类的角度看,这也许就是历史更具普遍生命意义的启示——也许是终极的启示。

兔子与鼠类都属啮齿类,据《不列颠百科全书》(卷14)记载,哺乳类四分之一的科,35% 的属和50% 的种均属此类,而个体数量则更多。啮齿类现存350 属、2400 余种,还发现400余化石属。在白垩纪至古新世早期,它就已经出现了,距今已有7000 万年的历史。

也就是说,它在地球上至少生活了6500 万年之后,人类最初的祖先才开始学着只用两条后腿站起来。大约又过了300 万年之后,它才见到一种叫人的生物。但是,一只远古的兔子绝对想不到,正是由于人这种生物的出现,地球以及自然万物的历史才巨大地改变了。尽管7000 万年之后的一只兔子,与它远古祖先的模样并没有太大的分别,但是很显然,从它们的生存环境来看,今天的地球已不是当初的那个地球了。而所有这一切,很大程度上正是拜人类所赐。

我无法确定,那只巴颜喀拉的野兔与西夏黑陶上的那只兔子是否有直接的关系,但可以肯定,无论是巴颜喀拉的野兔,还是西夏黑陶上的白兔,它们都是白垩纪那些兔子的后裔。

那天,听谢格太讲述烧陶制陶工艺时,我眼前浮现出来的是一个远古的场景。仿佛那不是发生在今天的事,而是几千年以前的事。黄河上游甘青一带曾出土大量彩陶,被世人誉为“彩陶的世界”。从距今3000 年前一直到6500 年前横跨3000多年的时间里,这些彩陶排成长长的阵列,浩浩荡荡。文化内涵包括了马家窑文化、齐家文化、辛店文化,文化遗存遗迹也从河湟谷地一直向黄河上游谷地延伸,直到今天海南藏族自治州的贵南和同德,贵南的拉乙亥遗址和同德宗日遗址可以说是华夏文明或黄河文明的重要源头之一。

因为迄今为止,我们在班玛尚未发现新石器时代以前的文化遗迹,所以无法将班玛黑陶与华夏文明的源头联系在一起。但是发现于西藏昌都的卡若文化似乎与马家窑、半山、马厂等远古文化有着密切交流。而谢格太也说班玛黑陶技艺是从昌都一带传入班玛的。当然,他还说过,黑陶技艺最初发祥于古象雄,很久以后才从山南传入昌都,再从昌都传入班玛。可是,我依然觉得,它们之间有着内在的联系,因为卡若出土的器物中就有黑陶。卡若文化距今已有4000~5000 年的历史,而古象雄建国的时间在距今3500 年上下,卡若文化明显早于象雄,这是一个疑点。

由此,我曾猜想,在吐蕃王朝之前,青藏高原腹地也许还曾出现过若干远古文化核心地带,比如古象雄、古苏毗和古卡若等。而昌都卡若一带也许是它们中最早的文化核心地带。如是,它对周边古藏地文化的辐射影响不难想象。如是,今天玉树囊谦的黑陶、四川甘孜的黑陶以及果洛班玛的黑陶,最初的源头也许都与之有关。又与黄河流域华夏文明的源头遥相呼应,共同构成了远古中华文明的灿烂星河,照耀过地球的东方。

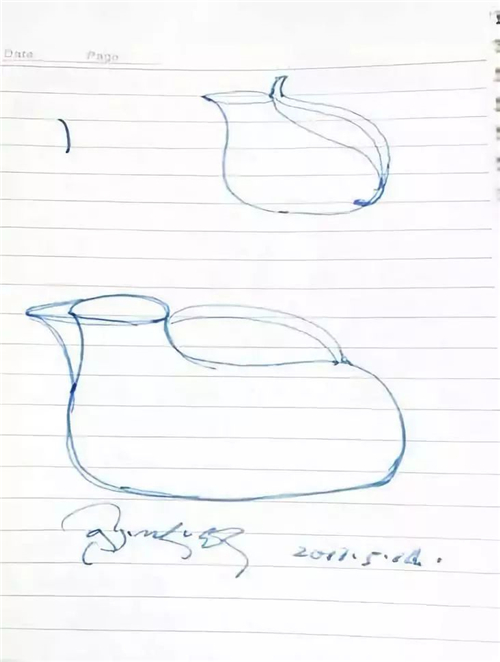

在卡若出土的大量陶器中,有几件单耳黑陶,这也是今天的班玛黑陶中很常见的器形。与谢格太说完话,临别时,我让他在本子上画一个黑陶,他说,他不会画画,画不好。但他还是画下了这样两幅草图,第一幅没画好,又画了一幅。画完了,我又让他在下面签上自己的名字和日期,上面的日期显示,那一天是2017 年5 月14 日。他画的就是一只单耳陶器。谢格太自然是随性而为,但在让他描摹一个器物形状时,他首先想到的是一件单耳陶罐的样子,这绝非偶然,而是因为这种器形是班玛黑陶的典型形象。

谢格太画在我笔记本上的单耳黑陶罐

谢格太画在我笔记本上的单耳黑陶罐我想,从这样一个角度去看班玛,你所看到的班玛就跟别人看到的班玛是不一样的。因为,你会有你自己的解读,你看到的就是你眼中的班玛,独一无二。如是。我等对班玛的书写才会有意义。推而广之,换一个地方,也一样。