扎西达娃是西藏魔幻现实主义的代表作家,是西藏当代文学的领军人物。他的《系在皮绳扣上的魂》《西藏,隐秘岁月》等作品获得了全国优秀短篇小说奖、全国优秀中篇小说奖、庄重文文学奖等诸多奖项。在20世纪90年代中期后,他将自己的关注点转向影视,取得了不菲的成绩。他公务繁忙,担任西藏文联主席和西藏政协副主席。他对西藏文学的独特贡献以及他多栖的身份,使我对这个内敛而深厚的作家有着浓厚的兴趣。因缘际会,在西藏文联与扎西达娃有了以下的访谈。

徐琴:扎西达娃老师您好,很荣幸,您能接受我的访谈。熟谙西藏当代文学发展的马丽华老师在《雪域文化与西藏文学》里对您有这样的赞誉:“扎西达娃,一个被文坛肯定的名字。博览西藏小说群,无疑扎西达娃是最好的。他与80年代一起出现在西藏文坛,从此一路领先,身旁身后总有一群同路者和追随者。由于他在西藏新小说领域的特别贡献,他成为一面旗帜。”您是80年代西藏文学的领军人物,谈到西藏文学,第一个绕不过去的作家就是您。

扎西达娃:我觉得这个世界上缺少任何人都没有问题。我这些年很少接受访谈,我们还是像朋友一样随便聊聊吧。

徐琴:我们首先还是从您的成长经历和文学创作之路谈起吧。

扎西达娃:我的老家在四川甘孜藏族自治州巴塘县,父亲是十八军进藏战士,母亲是汉族。他们都是国家干部,在西藏被派到各地工作。小的时候因为父母频繁调动工作,就把我们兄弟姐妹寄放到我母亲重庆的亲戚家。后来稍大些我跟随父母在拉萨、林芝、日喀则等地上学。我的求学生涯基本上是在“文化大革命”时期,因此我的求学经历满打满算不到五年时间。我在拉萨上了一年多初中,那时候十四五岁的年龄,很喜欢音乐和绘画,刚好西藏藏剧团招生,就考到了藏剧团,做了舞台美术设计,后来转行在剧团做编剧,实际上我不大喜欢戏剧编剧,但好歹编剧和文学有关。好几年我都在音乐、美术、文学之间徘徊。我从小喜欢看书,对小说葆有浓厚的兴趣。1978年打倒四人帮,文学开始复兴,文学出版开禁,出版社也出版了很多文学名著。这个时候我就接触了很多文学作品,当然之前都是偷偷地在看。那时文学很热,各省文学杂志纷纷出炉,看了很多文学杂志上的作品,也看了很多外国文学作品,觉得自己也想尝试一下。1978年《西藏文学》创刊,我大概在78、79年间写了一篇小说,即处女作《沉默》,1979年在《西藏文学》上发表,从那个时候开始走上文学之路。不过,《沉默》现在看来就是小学生的习作。

徐琴:从西藏和平解放到上世纪70年代末,西藏文学的一个总的基调是反映新旧西藏翻天覆地的变化,呈现出的是一种昂扬的时代情绪。您的《沉默》显现了一种突破和超越,实际上与当时文坛“伤痕文学”的创作热潮形成了一种呼应,显示了与以往藏族文学的不同风貌。

扎西达娃:我觉得《沉默》不能算小说,从来不把它放到我的集子里。不过在《西藏文学》当初创刊的时候,几乎没有完全意义上的小说。这时期的文学作品大多是歌颂性的诗歌,本土作家的小说不管好坏都还没有,《沉默》好歹算是一篇小说。那时我还是一个不到20岁的孩子。1980年发表了小说《朝佛》,获得了第一届西藏文学奖。

徐琴:文学界在评论西藏文学的时候,认为是70年代后期至80年代初这一阶段的文学创作仍然是对内地文学思潮亦步亦趋的学习,但是我们在重新翻看您作品的时候,发现您此期的创作是与内地主流文学同步的。创作手法亦在不断尝试创新,《归途小夜曲》《白杨林·花环·梦》《流》等作品中已经显现出意识流的创作手法。您在创作伊始就保持着这种探索精神,正是这种探索精神使得您在80年代中期一下子把西藏文学带到了中国前沿文学的阵地。

扎西达娃:如果要说借鉴的话,那个年代我们看外国文学作品更多一些,再版的18世纪、19世纪的现实主义文学,20世纪以后的现代主义文学,大量的外国文学期刊的阅读都有,很难说我是借鉴哪些。我很早就和色波聊过,80年代初我们就已经开始意识到西藏的文学该走什么样的道路,那时候中国文学已经开始有一些地方文学流派的崛起,我们觉得其实每个地方的文学流派都是由本地的大师在那里一代一代地撑起来的。考察80年代的一些地方流派的写作,如湖南、陕西、山西等地的创作,可以看到在此之前地方文脉的流传。除了18世纪的两部长篇小说《勋努达美》和《郑宛达瓦》,西藏在这之前没有传统的纯文学。80年代的西藏在文化方面是全方位地吸纳,中外文化,各个地方的文化在当时都有很大的影响,那个时候文学流派也很多,整个文学思潮纷繁,包括拉美文学、日本各种流派的文学等等都对西藏文学有影响。我和色波说西藏文学是条条道路通罗马的,任何流派都可以拿来,就像现实主义、超现实主义、唯美主义、荒诞派、黑色幽默等等,不是以什么为最佳的。我们说20世纪有两个黄金时代,一个是30年代,另一个是20世纪后期的80年代,这是公认的,出了很多大家,不仅仅是文学的繁荣,还包括文化和哲学的繁荣。我们是有幸赶在那个时代了,那个时候有一个群体在一起,谁都是“文青”,大家都很热情,实际上是相互启发。我们是一群人,而不是一个人形成的。马原、色波、金志国等,我们就是一群文学爱好者。

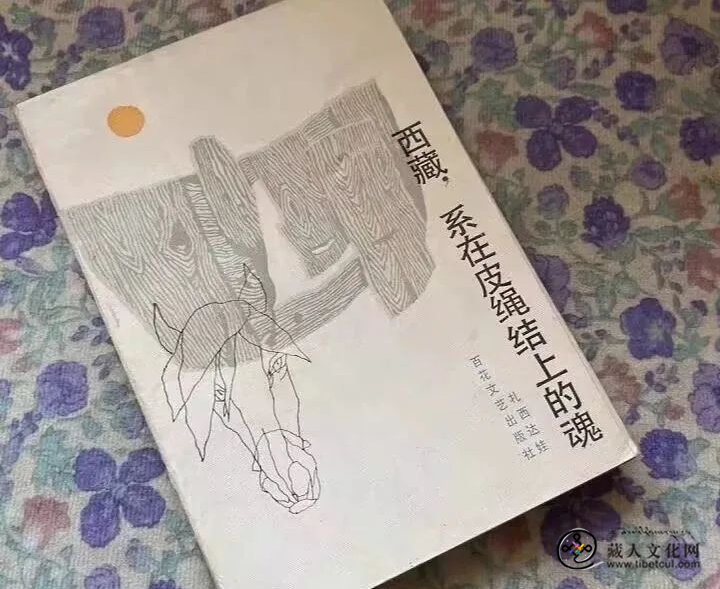

徐琴:对于中国当代文学而言,1985年是重要的一年,在文学观念上发生了极大的变革。著名学者张清华曾谈道:“扎西达娃出现在历史的拐弯处,一些重要的变革显见得是从他开始的,他是1985年最优秀的作家,因而也就是当代小说艺术转折时期最重要和最富贡献的作家。”1985年,您发表了《西藏,隐秘岁月》,被张清华认为是“这个年份中最好和最重要的小说”,在此之前您还发表了《系在皮绳扣上的魂》,能谈一下您这一时期的创作吗?

扎西达娃:在此之前,我的创作基本上就是一个现实主义,但我一直认为文学需要变化,不应该成为固化的一种风格。《系在皮绳扣上的魂》可以说是我风格的大转变,可能在那几年的写作中忽然开窍了,忽然想转变。文学是天赋,我其实认为文学更是一种神赐,是上帝给了一道光,打开智慧之光,我追求的不一定是有很深的哲学领悟,但其实也是看了很多书包含了很多思考的。那些年从文学、社会科学、哲学、中外文化等方面不断充实,同时也看了很多再版的有关西藏历史的书籍。实际上作为写作者个体,你能分析出你写得是很好的还是比较差的。我当时的写作和传统的中国文学不一样,实际上我是找到了一种新的时空概念,不是线性的,而是把不同时间、空间融合起来。当时没人这样写过,我就写了。

徐琴:《系在皮绳扣上的魂》是我最喜欢的一篇,作品里有对历史、宗教和人的思考,这部作品获得了很大的声誉。一开始有人说这部作品借鉴了拉美魔幻现实主义,但实际上它是多种元素在里面的。

扎西达娃:它不是单一的,可能说细一点,给我开悟的是法国现代画家埃舍尔,他的画把二维变成三维,他在平面画中突破二维平面,二维平面的纸上超越了三维,有渐变,看着在上楼梯其实永远在循环,他的画给我很大启发,觉得很有魔力。至于说受什么作品的影响有时候自己都不知道,很难清晰地说出来,还有就是学养修养、阅读带来的沉淀领悟。

徐琴:我们在讨论《系在皮绳扣上的魂》时发现作家有一种痛苦的撕裂在里面,是这样的吗?此外,您的一些作品在理解上有一些难度,能谈一下吗?

扎西达娃:一般作家不评价他的作品,我只是讲一些过程,寓意和深刻性我没法评论自己。我后面还有一些小说写得也比较有意思,如《自由人契米》,但我自己也有些看不懂。我想起卡夫卡写过一个《乡村医生》,写完说自己没看懂写的是什么,有几篇作品我也是一样。有时候很传统地说要提炼一个主题,但文学是阐释多样性的东西,你可以感觉到的是这是一篇很棒很好的作品,但有一些微妙的东西,作为作家说不出来,是评论家的工作。作家没法评论到底蕴含了什么。

徐琴:我认为一部好作品能看出很多的话题,在解读时有无限的解读。

扎西达娃:我在写小说时没有特定的思想和主题,可能就是一个画面,一句话。我后来写作剧本,剧本和小说不一样,剧本有一个开头,是有规则的,起承转合,一句话的主题要想好。小说是无意识的东西,开头不知道写多长,就顺着走,也不知道哪里是结尾。

徐琴:您在那时候获得了诸多的奖项,如全国优秀短篇小说奖、全国优秀中篇小说奖等,有着广泛的影响。您的很多作品都是在《西藏文学》上发表的吧,可以看到,《西藏文学》虽然处于相对边缘的位置,实际上还是受到内地文坛的极大关注的。

扎西达娃:因为有我们这样一个群体在努力创作,色波、马原、金志国等一批人都在写。马原是一个重要的作家。

徐琴:有人说是西藏成全了马原?

扎西达娃:很难说是谁成全了谁。

徐琴:但他回到内地,后期的作品没有引起像西藏时期创作的作品如《岗底斯的诱惑》《虚构》等作品那样大的影响。

扎西达娃:对,他的重要作品是在西藏期间创作的。

徐琴:那西藏对于您来说意味着什么?

扎西达娃:首先是我生存生活的一个地方,也很难想象这么多年生活在其他地方,这都是不可知的。有些人从小离开老家,长期生活在另一个地方,很难说故土对他来说意味着什么。我老家是甘孜,而西藏就是生活了一辈子的地方。但80年代这批作家中我是最后一个守望者,还待在这,该走的都走了。

徐琴:对,回看这批作家,您真是最后一个守望者。

扎西达娃:最后的守望者,实际上不算作家,就是一个守望者而已。这批作家不管早走晚走,至少他们最重要的时间,青春岁月是在这儿度过的。

徐琴:我觉得您对西藏还是割舍不下吧。

扎西达娃:啊,其实我觉得我待了一辈子了,过两年也该退休了,不管是身体还是其它方面原因,不可能一辈子待在这,早晚有走的一天。实际上一切都是人生的一个记忆。

徐琴:《西藏,隐秘岁月》和《系在皮绳扣上的魂》使您一下成为中国最前沿的作家,被推到很中心的位置,您当时心里有什么感想?

扎西达娃:我对创作一直带着一种游戏的心理,我没有大爱,没有雄心壮志和野心。我没有说想成为什么,给自己设一个目标,我觉得很棒就行了,我一点不比别人差,我不会很在意去争一个位置,包括谁给我设奖,我的作品获奖顺其自然,得了奖对我没有什么意义。可能我很早就领悟到名利的虚无性,我一直很超脱,对于获奖,对于别人怎么评论我不怎么去看。我对这种东西很淡漠,可能很早受过西方一些人文主义思想的影响,我的平等意识和平民意识很强,我不认为自己比别人高一等,我认为自己就是一个平凡的人,所以把我放到什么位置,我也还是我,对我来说没有什么影响。我不习惯被放在一个荣誉的位置上。

徐琴:我觉得您有一种自信和骨子里的洒脱。

扎西达娃:对我来说,我是一个虚无主义者,我不会去看这些东西。但我也不会刻意要求别人不要宣传我,不会做限制。

徐琴:虽然您说您是一个虚无主义者,觉得人生都没有什么意义,但是您在写作的时候,做事的时候又是一个当下的人。其实您的作品显现了您对政治、对历史的敏锐思考。就像《西藏,隐秘岁月》,我记得我还在微信上问了一个问题,您表面是在写郭康村的75年,但其实您说您有一个密码,实际上您写了108年的西藏变迁,您是对历史有着探求的。

扎西达娃:我当时想法就是想玩玩,一个短篇、一个中篇都围绕着一个数字108,皮绳有108个结,隐秘岁月有108年。从体例上或时间概念上,我写了一个108天的短篇,再写一个108年的中篇。《西藏,隐秘岁月》我更喜欢,时间跨度长一点,体量稍微大一点,它涉及的面也多一些。历史是一个纵深的东西,108年在一个历史层面上,实际上是西藏的一个编年史,西藏的一些大事件都融合在里面。

徐琴:优秀的文学作品可能会给读者更多的阐释的空间。《西藏,隐秘岁月》写了108年,《系在皮绳扣上的魂》写了108天,那108意味着什么?

扎西达娃:佛珠一串是108颗,108之后又从零开始,实际上我们的生命也好,世界也好,就是一个圆,所有都是从零到有,也是一个无限,我是从西藏的佛珠上面感受到这个寓意的,念一万遍也是108,到最后一个又归于零,实际上更多呈现的是整个西藏人的观念,生命轮回一个圆,时间是一个轮回,从哲学意义上来说是这样的。

徐琴:您从佛珠上有了自己的艺术构思和生命顿悟。但看您的作品,塔贝听到的神谕其实是奥林匹克运动会的声音,次仁吉姆一生供奉的那个高僧,是亦真亦幻的,这里面是否渗透着您对西藏历史和宗教的思考?

扎西达娃:其实我们西藏的历史,就是一部小说的魔幻史。西藏记载历史的方式不同,《史记》简短几句话也是忠实于历史的,但西藏历史记载却充满了神灵鬼怪,西藏的《青史》也好,《白史》也好,充满了各种魔法,很难说它是真实的还是幻想的。藏族人有两种思维观:一种是现实生活的,一种是超越现实的。生活在一个现实主义的层面上,但精神层面却充满了神灵鬼怪,并认为就是真实的一部分,现实的状态和超越现实的状态永远混在一起,这就是藏民族的一种生活方式。为什么会有这样的生活方式,你想青藏高原上一个孤零零的帐篷几代人住在那里,没有内地人烟密集,也没有人际交往和社会交往,更多的是人与自然的交往,如果自然仅仅是现实意义上理解的自然,天空就是天空,山就是山,而没有文化没有故事在里边的话,一个人很难生存下来。那么多的神山圣水,都是以人的面孔出现的,都是有这样那样的故事在里面,才形成了人与周围的环境浑然一体。藏族人相信万物有灵,一块石头,一个草木,都是有生命的,甚至相信也许自己的转世就在这个上面。这在别的民族是没有这样一种思维状态的,也就是现实和超现实融在一体,这就是藏族人的一种生活方式,是亦真亦幻的,所以我们的文学也是这样。

徐琴:我在您的一个对话中看到您说“朝圣者是不创造世俗价值的”,能谈一下吗?

扎西达娃:我们经常说现实主义的家长里短,喜剧生活、世俗价值,朝圣者既然在朝圣,他没有世俗价值,没有说因为他的磕头就让社会进步了,他没有创造任何财富。

徐琴:这种信仰纯粹是精神的,他不能给社会带来进步。

扎西达娃:对,他不能给社会带来进步,社会进步我们现在理解的也就是科技等方面给社会带来的进步和物质财富的积聚,这些朝圣者肯定不会带来。

徐琴:您在您的作品中写塔贝临终前以为听到的神的声音不过是奥林匹克运动会通过卫星向全球直播的声音,次仁吉姆耗尽青春供奉不知是否真实存在的岩洞中的修行者,是不是带有一定的批判意味在里面?

扎西达娃:我没想去批判也没有想歌颂。

徐琴:您90年代创作的长篇小说《骚动的香巴拉》视野是十分的开阔,涉及到20世纪后半期西藏的社会动态和发展变化,关注到历史动荡下的个体命运和心灵世界,可能对您来说也是一部特别重要的作品,所以很想请您谈一下这个作品。

扎西达娃:事实上,我没把这部作品看得更重要,因为我当时在想另外一个长篇,也就是《桅杆顶上的堕落者》。80年代的创作大部分还是中短篇,长篇在90年代开始才渐渐地起来。短篇可以随心所欲地写,我的短篇小说的写作,往往比较即兴。长篇有它的体例,有它的结构方式,长篇的写作各方面是要做一些准备的,如何去写,可能准备有点不足,当时大概写了十几万字放弃了。我说了我这个人没有野心,没有目标,没有雄心壮志。

徐琴:我觉得您是很率性的。人们往往评价90年代西藏文学走向了衰落期,80年代的魔幻现实主义创作是西藏文学的高光时刻,亦是您创作的巅峰时期。实质上在90年代仍然是您创作的一个丰硕期,就像您的《夏天》《酸溜溜的日子》《风马之耀》《骚动的香巴拉》等作品都是这一时期的。但是在90年代中期之后您的创作中心就发生了一个转移,转移到影视上去了,这个转移有哪些因缘际合呢?

扎西达娃:当时对于知识的渴望,不仅仅是表现在文学上。文字是人们表达情感或者记录世界的一个工具,现在记录东西的载体是越来越丰富,我们过去把影视只是当做电影来看待,其实我很早就觉得影视这个东西在记录生活或者是形态各方面是很好的。所以我到后期对影视很感兴趣,但我知道文学本身是任何艺术形式都无法替代的,一个作家不在于你写了什么,而在于你怎么写。但你要写什么表达什么,你要写一个历史题材,电影也可以表达,音乐也可以来表达。你写一个乡间民俗的话,有些纪录片可能比你记录得更详细。我这个人就是人生也当作游戏,什么都当作游戏就是玩。我想玩玩别的了,就转到了影视上面。

徐琴:但是有的评论就走向了另一端,认为到了90年代先锋文学曲高和寡,认为包括您和色波老师的转型是不成功的。因为你们与西藏缺乏真正上的血缘联系,你们是成年之后才到的西藏,认为你们缺乏一种和藏地文化深刻的根源,所以你们的文学创作无以为继,您怎么看待呢?

扎西达娃:我认为对评论发表评论没有任何价值。这对我来说没什么意义,因为我没有想过要去转型,因为该我想写的东西我还写,为什么要转型呢?难道是为了迎合市场吗?不是为了迎合市场去转型干吗呢?我坚持我自己的东西,有什么不好呢?我不明白什么叫转型,也不明白作家为什么要转型?我觉得他从创作的角度来进行一些转型尝试,没有问题。如果是他认为这个先锋文学不被认可了,没有市场了,为了追求认可再写一个,赢得读者评论家认可,那实际上就是把文学当成一个饭碗了。

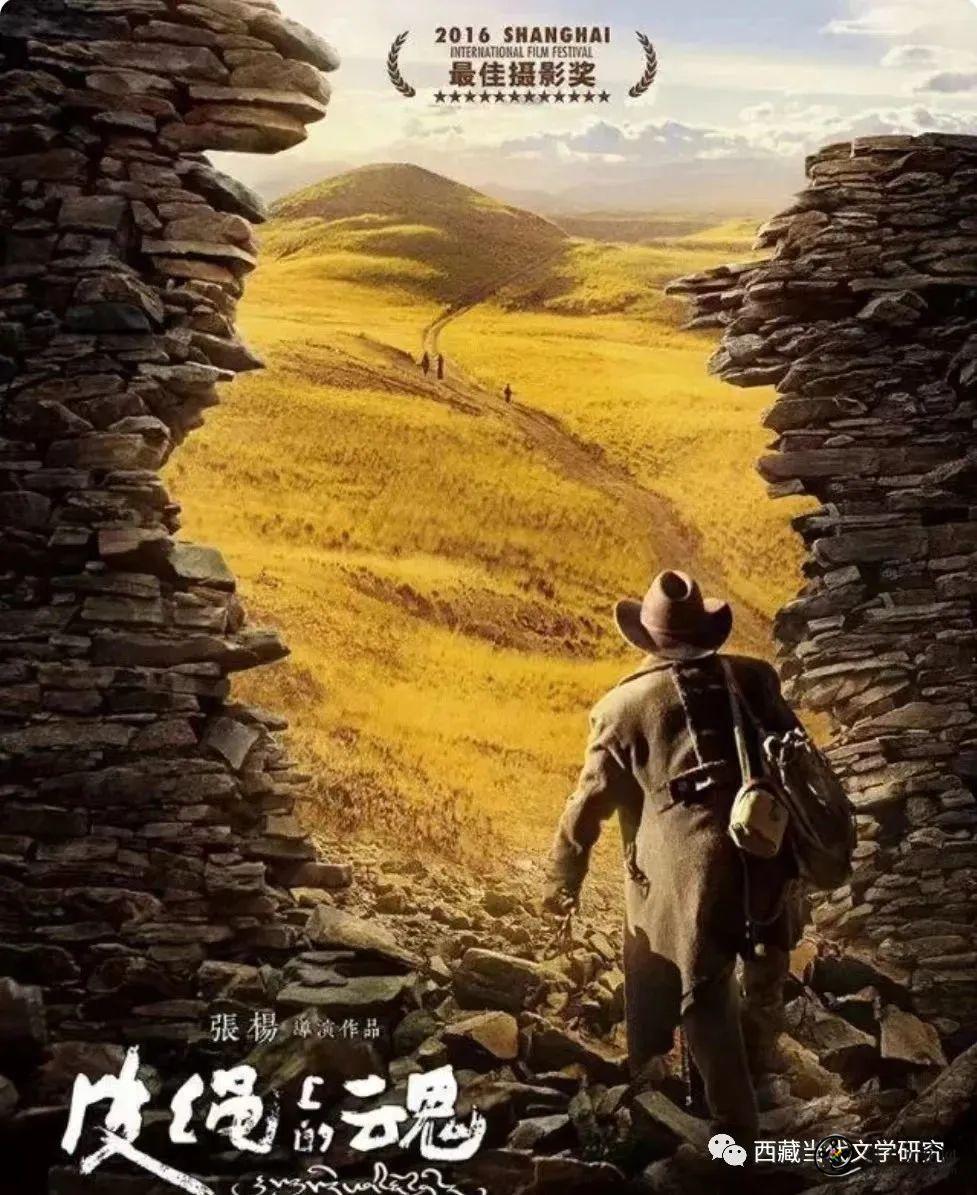

徐琴:您以撰稿、编辑、制片人的身份拍摄制作过十几部电视纪录片,其中由您担任制片人的《八廓南街16号》获第十七届法国“真实国际纪录片电影节大奖”,由您担任编剧的电影《益西卓玛》获第二十届中国电影金鸡奖“最佳编剧特别奖”,由您担任编剧的电影《皮绳上的魂》获得第53届台湾电影“金马奖”提名,您担任编剧的电影《阿拉姜色》获第21届上海国际电影节最佳编剧。近些年,您一直用影视的方式进行着新的艺术传达,开拓了一个新的文化创作空间,这样一种多元开拓是不是给您带来别样的体验?

扎西达娃:我还是觉得我想做什么就做什么,从世俗的角度,不管做什么就做得还行吧,兴趣转到哪里就做哪里。

徐琴:其实无论是文学还是影视,我们今天都在谈铸牢中华民族共同体意识,文学影视都发挥着一个积极的影响作用,您不管是做编剧还是做电影等等其实都是在传播西藏文化,都是共同凝聚着中国的声音,您是不是有这个意识在这方面探索呢?

扎西达娃:传播西藏文化就是责任心,我当时还真没有想过。对于我个人来说,因为家庭背景原因,我没有民族的偏见,我也不是汉民族主义者,我认为人应该超越狭隘的民族偏见。哪个民族都是优秀的,西藏六七百万人,客观地在人类极限之处创造了很有价值的东西。我不会过于偏爱,也不会觉得有陋习很落后,我一直是个平权主义者,我认为所有的人都是平等的,我是这么看待藏民族的。

徐琴:《系在皮绳扣上的魂》改编成影视影响还是比较大的。您把这个作品和另外一个作品《去拉萨的路上》融合在一起拍成电影《皮绳上的魂》,但我个人觉得《系在皮绳扣上的魂》不管是从情节还是人物上完全可以独立成为一个电影的。

扎西达娃:它在上海国际电影节入围了,获得了台湾的金马奖提名奖。其实严格来说,有些作品是没有办法拍成电影的,乔伊斯的《尤利西斯》,最著名的长篇小说,世界文学排在第一号的,它拍不成电影。福克纳的那么多作品有几个可以拍成电影?其实一流的小说往往拍不成电影,很多优秀的电影往往都是二流小说拍成的,《教父》那么棒的电影也就是一个普通的美国作家写黑社会的。因为文学的文本完全不一样,文学的意义往往就在于他的文本,而不是写的事情,事件拍成电影很容易,越是好的小说它的文本越是不可替代的。其实《系在皮绳扣上的魂》就是在他的文本意义上体现出来的,如果把它抽掉的话转成影视,一切文本不存在,要从情节上去寻找就失去了意义。

徐琴:文学的精神性内核和艺术探求电影可能就表现不出来。

扎西达娃:电影是一个更大众化的东西,小说是小众的,电影发行要考虑成本,受市场制约。我们知道法国的新小说时代,罗伯·格里耶他们也拍过新潮电影,非常小众,也叫实验电影、先锋电影,没什么人看。小说是更看重实验性的。

徐琴:您的哪些作品被拍成了电影?

扎西达娃:我的电影有的是改编的,有的是原创的,像《益西卓玛》是很有意思的,很短的一个短篇小说《冥》,字数不过七八千,写一个晚上两个孤独老人莫名其妙的对话,就是那一个场景,我不知道为什么谢飞导演当时看上了,当然他加了很多东西,电影不可能原原本本地把一个小说搬上去,这是做不到的。还有《皮绳上的魂》《冈拉梅朵》《西藏往事》等一些商业性的电影,都是原创。

徐琴:当下的西藏作家也做着多方面的开拓,无论是汉语创作方面还是藏语创作方面都有新的拓展。如何能让西藏文学有更多的声音,您认为他们应该有哪些方面的探索?

扎西达娃:我觉得一个作家是自身自己成长的,一个作家永远是独立的,是靠天赋,我的基本原则是尊重任何一个个体。我不能说是去肯定他,或者是简单地否定他。

徐琴:您认为西藏文学目前来看谁最有影响?最有前途的是谁?

扎西达娃:目前肯定是次仁罗布,那后面还有没有谁,我确实也关注得少。有些作家,本来起点非常好,如格央,她的起点非常高,但她的生活方式就是那样,她不想成为一个作家,她还是热爱她的本职工作,成了一个首席气象专家。那是她的选择,你惋惜也好,但至少在那个时候,她是一个很优秀的作家,这是她的道路。

徐琴:我觉得西藏有很多作家像您一样地洒脱。

扎西达娃:很难说您这个洒脱是褒还是贬,这个状态是这样的,可能跟这个地方有关,大概民族性就是这个样子的。

徐琴:您的创作都是汉语创作,有没有尝试用藏语创作?

扎西达娃:我没有学过藏语,因为我们小时候全学的汉语。一个作家永远有缺憾,我一直说我要是懂得藏语,会写藏语当然会更好。但我不去追求,我是什么样的状态,就是什么样。很早有人问我什么是伟大的作家,我一直认为是两种语言的,而且是对自己的母语做出贡献的,我是西藏文学的奠基者,里程碑都不算。奠基者就是在我之前没有严格意义上的文学或者小说,从这个意义上来说是西藏当代小说的奠基者。我是什么样的人,我就写什么样的小说,做什么样的事儿。上天已经给我一个恩赐,我已经很满足了,我活在人间,会写小说能发表就已经够了,我已经做到了自己喜欢做到的事。

徐琴:我在您的身上体会到了那种无为而无不为,您不在乎世俗的一切。

扎西达娃:很多作家确实很刻苦很努力,有为文学献身的想法,他们真的是把文学作为圣殿,他们自己就是一个圣徒。我很佩服他们,但是我做不到。

徐琴:我觉得这可能与个体成长背景和生命追求有关吧,但在世俗意义上来说您确实是一个成功者。十分感谢您能接受我的访谈!

徐琴,陕西汉中人。文学博士。现为西藏民族大学文学院教授,硕士研究生导师。致力于现当代文学研究和藏族文学研究,在《当代作家评论》《小说评论》《民族文学研究》等刊物上发表学术论文70余篇,出版学术专著《文化身份的建构与书写——当代藏族女性文学研究》和《文化地理视域下的当代藏族文学研究》,先后主持三项国家社科基金项目。