гҖҖгҖҖйӮЈе№ҙеҚҒжңҲпјҢеңЁеҢ—дә¬дёҫеҠһзҡ„第дёүеұҠеӣҪйҷ…ж‘„еҪұиүәжңҜеұ•и§ҲдёҠпјҢеҪ©иүІз…§зүҮгҖҠеҸӨеәҷйҮҢзҡ„жҳҘеӨ©гҖӢдёҖдёҫеӨәеҫ—йҮ‘зүҢеҘ–гҖӮеҗҚдёҚи§Ғз»Ҹдј зҡ„ж—әд№…еӨҡеҗүдёҖеӨңй—ҙжҲҗдәҶж–°й—»дәәзү©гҖӮи®°иҖ…зә·зә·зҷ»й—ЁпјҢжғіжү“еҗ¬дёҖзӮ№еӨәеҸ–йҮ‘зүҢзҡ„еҘҘз§ҳгҖӮд»–жҖ»жҳҜеӣһйҒҝзқҖпјҢжҲ–иҖ…й—ӘзғҒе…¶иҫһпјҢжҲ–иҖ…淡然дёҖ笑пјҡ"дёҚе°ұжҳҜйӮЈд№ҲжҢүдәҶдёҖдёӢеҝ«й—Ёеҗ—пјҹ"жӣҙз»ҷдәәзҘһз§ҳиҺ«жөӢзҡ„еҚ°иұЎгҖӮ

гҖҖгҖҖжңҖиҝ‘пјҢж—әд№…еӨҡеҗүй©ҫзқҖеҢ—дә¬зүҢе°ҸиҪҰжқҘжҲ‘家дҪңе®ўгҖӮеӨңйҳ‘дәәйқҷпјҢзӘ—еӨ–ж ‘еҪұе©ҶеЁ‘пјҢеӨ©з©әдёҖеӢҫж–°жңҲпјҢз»ҷеёғиҫҫжӢүе®«зҡ„йҮ‘йЎ¶жҠ№дёҠдёҖеұӮиҝ·дәәзҡ„е…үжҷ•гҖӮеҮ жқҜе•Өй…’дёӢиӮҡпјҢд»–дјјд№ҺжңүдәӣйҶүдәҶгҖӮиҜқйўҳеҸҲиҪ¬еҗ‘гҖҠеҸӨеәҷйҮҢзҡ„жҳҘеӨ©гҖӢпјҢдёӨзңјй—ӘеҮәеҫ—ж„Ҹзҡ„зҘһиүІпјҢжӢҚзқҖжҲ‘зҡ„иҶқзӣ–иҜҙпјҡ"жұүж—ҸжңүеҸҘеҸӨиҜ—жҖҺд№ҲиҜҙзҡ„пјҹвҖҰвҖҰе•ҠпјҢеҜ№дәҶпјҢ'иёҸз ҙй“ҒйһӢж— и§…еӨ„пјҢеҫ—жқҘе…ЁдёҚиҙ№еҠҹеӨ«гҖӮ'жңӢеҸӢпјҢдҪ иҜҘжҳҜдәҶи§ЈжҲ‘зҡ„гҖӮеңЁжҢүеҝ«й—Ёзҡ„дёҖеҲ№йӮЈй—ҙпјҢжҲ‘зҡ„еҝғе°ұе’ҡе’ҡең°и·іеҫ—еҺүе®іпјҢеҪ“е№ҙиў«йҖүдёәжҙ»дҪӣзҡ„иҪ¬дё–зҒөз«Ҙж—¶д№ҹдёҚжӣҫиҝҷд№ҲжҝҖеҠЁиҝҮгҖӮйӮЈж—¶жҲ‘е°ұйў„ж„ҹеҲ°пјҡжҲ‘жҠ“дҪҸдәҶдёҖдёӘдёҚеҗҢеҜ»еёёзҡ„й•ңеӨҙпјӣиҝҷе№…з…§зүҮдёҖе®ҡиғҪеңЁж‘„еҪұиүәжңҜеұ•и§Ҳдёӯе…ҘйҖүпјҢ并еҫ—еҲ°еҘ–еҠұпјҢйӮЈжҳҜиӮҜе®ҡзҡ„гҖӮ

жҳҜй…’еҗҺеҮәзӢӮиЁҖеҗ—пјҹдёҚпјҢжҳҜеҫ®йҶүеҗҺеҗҗеҮәзҡ„еҝғеЈ°гҖӮжҲ‘дәҶи§Јж—әд№…еӨҡеҗүгҖӮгҖҠеҸӨеәҷйҮҢзҡ„жҳҘеӨ©гҖӢпјҢдёҖе№…е°Ҹе°Ҹзҡ„з”»йқўпјҢж‘„еҸ–ж—¶еҸӘз”ЁдәҶе…ӯеҚҒеҲҶд№ӢдёҖз§’пјӣиҖҢдёәдәҶйӮЈеҚғйҮ‘йҡҫд№°зҡ„дёҖзһ¬пјҢд»–зЎ®е®һ"иёҸз ҙй“ҒйһӢ"пјҢз»ҸеҺҶдәҶи®ёеӨҡйЈҺйЈҺйӣЁйӣЁпјҢдёҚжҮҲзҡ„иҝҪжұӮпјҢиү°иӢҰзҡ„зЈЁз»ғгҖӮдёҖжһҡйҮ‘зүҢпјҢеҮқиҒҡзқҖиҝҷдҪҚи—Ҹж—Ҹйқ’е№ҙеҜ№з”ҹжҙ»гҖҒеҜ№ж—¶д»Јзҡ„и®ӨиҜҶпјҢжҫҺж№ғзқҖеҶ…еҝғж·ұеӨ„йҡҫд»ҘжҠ‘еҲ¶зҡ„жҝҖжғ…гҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘们算иҖҒзӣёиҜҶдәҶгҖӮ1981е№ҙжҲ‘еңЁгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢзј–иҫ‘йғЁе·ҘдҪңпјҢ收еҲ°дёҖзҜҮж•Јж–ҮжқҘзЁҝгҖҠиҘҝи—Ҹж‘„еҪұеҸІиҜқгҖӢпјҢдҪңиҖ…е°ұжҳҜж—әд№…еӨҡеҗүгҖӮеҺҹжқҘд»–жҳҜ第з©ҶВ·дё№еўһеҠ жҺӘзҡ„дәҢе…¬еӯҗгҖӮ第з©ҶВ·дё№еўһеҠ жҺӘжҳҜиҘҝи—Ҹиҝ‘д»ЈеҸІдёҠзҡ„еҗҚдәәпјҢз»Ҹжё…жңқжң«д»ЈзҡҮеёқжү№еҮҶиҚЈд»»дё№еҗүжһ—еҜә第еҚҒе…ӯд»Јжҙ»дҪӣпјҢзі»иҘҝи—Ҹжңүиө„ж јеҮәд»»ж‘„ж”ҝзҡ„еӣӣеӨ§е‘јеӣҫе…Ӣеӣҫд№ӢдёҖгҖӮдҪҶдё№еўһеҠ жҺӘж— еҝғе®ҳеңәпјҢдёүеҚҒдёғеІҒж—¶з»“иҜҶиӢҚ姑еҜә尼姑次еӢ’еҫ·еәҶпјҢжҜ…然иҝҳдҝ—жҲҗ家гҖӮд»–еӯҰиҜҶжёҠеҚҡпјҢе°Өй•ҝдәҺеҜҶе®—ж•ҷзҗҶпјҢдёҺзғӯжҢҜжҙ»дҪӣиҝҮд»Һз”ҡеҜҶпјҢеңЁе®—ж•ҷз•Ңдә«жңүеҙҮй«ҳеЁҒжңӣпјҢ他并дёҚдҝқе®ҲпјҢеҜ№зҺ°д»Јз§‘еӯҰзҹҘиҜҶе’Ңз”ҹжҙ»ж–№ејҸйўҮж„ҹе…ҙи¶ЈгҖӮдёҚд»…з”ЁйӘЎй©¬й©®жқҘе°ҸжұҪиҪҰпјҢеңЁе®¶йҮҢе®үиЈ…дәҶз”өиҜқ(еҪ“然еҸӘиғҪжҘјдёҠжҘјдёӢеҜ№и®І)пјҢиҝҳзғӯиЎ·дәҺзҺ©еј„еҗ„ејҸеҗ„ж ·зҡ„з…§зӣёжңәпјҢиҮӘи®ҫжҡ—жҲҝжҙ—еҚ°е’Ңж”ҫеӨ§з…§зүҮпјҢе Әз§°й«ҳеҺҹдёҠзҡ„第дёҖд»Јж‘„еҪұеёҲгҖӮдәҢеҚҒе№ҙд»ЈпјҢеңЁиў«ж—§жҖқжғізҰҒй”ўеҫ—и®©дәәзӘ’жҒҜзҡ„жӢүиҗЁпјҢз…§зӣёжңҜе°ұжҳҜж‘„йӯӮжңҜпјҢеғҸйӯ”й¬јдёҖж ·пјҢдјҡеӢҫиө°дәәзҡ„йӯӮйӯ„пјҢж— ејӮдәҺеӨәиө°дәәзҡ„з”ҹе‘ҪгҖӮ第з©Ҷжҙ»дҪӣзҺ©еј„з…§зӣёжңәпјҢе…ҚдёҚдәҶз»ҸеҺҶи®ёеӨҡйЈҺйҷ©пјҢй—№еҮәи®ёеӨҡ笑иҜқгҖӮж—әд№…еӨҡеҗүжҠҠиҝҷдәӣз»ҶиҠӮеҶҷиҝӣдәҶгҖҠиҘҝи—Ҹж‘„еҪұеҸІиҜқгҖӢпјҢи¶Је‘іжЁӘз”ҹпјҢеҚҒеҲҶиҖҗиҜ»гҖӮиҝҷзҜҮж•Јж–ҮеҗҺжқҘиҚЈиҺ·и—ҸгҖҒе·қгҖҒз”ҳгҖҒйқ’гҖҒж»Үдә”зңҒ(еҢә)и—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеҲӣдҪңж•Јж–ҮдёҖзӯүеҘ–гҖӮ

гҖҖгҖҖж—әд№…еӨҡеҗүзҡ„зҗҶжғіжҳҜеҺ»жҠҘзӨҫеҪ“ж‘„еҪұи®°иҖ…гҖӮдҪҶдёӯеӯҰе°ҡжңӘжҜ•дёҡпјҢеҸІж— еүҚдҫӢзҡ„"ж–ҮеҢ–еӨ§йқ©е‘Ҫ"е°ұејҖе§ӢдәҶгҖӮиҝҷдёӘеӨ©жҖ§еҘҪеҠЁеҘҪй—Ҝзҡ„е°‘е№ҙпјҢдјјд№ҺиҝҳжңӘж„ҸиҜҶеҲ°дҪңдёәдёҖдёӘеӨ§иҙөж—Ҹзҡ„е„ҝеӯҗжӯЈйқўдёҙзҡ„еҺ„иҝҗгҖӮжӯЈеҪ“"жЁӘжү«еӣӣж—§"зҡ„иҝҗеҠЁйЈҺиө·дә‘ж¶Ңзҡ„ж—¶еҖҷпјҢд»–еңЁдёҖдҪҚиҖҒеёҲзҡ„еҗҜеҸ‘дёӢпјҢиҝҳеңЁеҒ·еҒ·ең°з»ҷеҜәеәҷгҖҒдҪӣеЎ”еЈҒз”»жӢҚз…§пјҢеёҢжңӣиғҪз»ҷе®ғ们з•ҷеҮ еј "жЁӘжү«"еүҚзҡ„еҖ©еҪұгҖӮиҝҷдёҖеҲҮжІЎиәІиҝҮзәўеҚ«е…өзҡ„зңјзқӣгҖӮиғ¶еҚ·е’Ңзӣёжңәиў«жҠ„иө°дәҶпјҢжң¬дәәеҸ—еҲ°йҡ”зҰ»е®ЎжҹҘпјҢз”ҹе№іжңҖеҫ—ж„Ҹзҡ„е°‘е…Ҳйҳҹи®ҝй—®и§Јж”ҫеҶӣеӣҫзүҮеұ•и§Ҳд№ҹжҲҗдәҶдёҖеӨ§зҪӘзҠ¶--"зӘғеҸ–еҶӣдәӢжғ…жҠҘ"гҖӮеҸӘжҳҜж №жҚ®еҪ“ж—¶жңү关规е®ҡпјҢж—әд№…еӨҡеҗүеұһдәҺ"ж”ҫеҲ°иҝҗеҠЁеҗҺжңҹеӨ„зҗҶ"д№ӢеҲ—пјҢжүҚдҫҘе№ёжІЎжңү被继з»ӯжү№ж–—дёӢеҺ»гҖӮиҖҢжүҖи°“"иҝҗеҠЁеҗҺжңҹ"дёҖзӣҙжҠҳи…ҫдәҶеҚҒе№ҙпјҢдёҚи°ҷдё–дәӢзҡ„еЁғеЁғеҸҳжҲҗдәҶиғЎеӯҗжӢүзўҙзҡ„еӨ§е°ҸдјҷеӯҗгҖӮд»–е…ҲеҗҺеҪ“иҝҮдёӢд№ЎзҹҘйқ’пјҢзӯ‘и·Ҝе·ҘгҖҒжңЁеҢ гҖҒеҸёзӮүгҖҒжұҪиҪҰй©ҫ驶е‘ҳгҖҒе·Ҙдјҡе№ІдәӢгҖӮд»–е№ІдёҖиЎҢй’»дёҖиЎҢпјҢе·ҘдҪңдёҖзӣҙеҫҲеҮәиүІпјҢдәә们早жҠҠд»–зҡ„"зҪӘзҠ¶"еҝҳеҲ°д№қйң„дә‘еӨ–еҺ»дәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖжӯЈеғҸж–ҮдәәжүҖжҸҸз»ҳзҡ„пјҢжҳҘ姑еЁҳиҝҲзқҖи№’и·ҡзҡ„жӯҘеӯҗеҗ‘жҲ‘们иө°жқҘгҖӮе–ңдәӢдёҖжЎ©жҺҘдёҖжЎ©пјҡж”ҝеҚҸдёә"ж–Үйқ©"дёӯз—…йҖқзҡ„зҲ¶дәІдёҫиЎҢдәҶйҡҶйҮҚиҝҪжӮјдјҡпјӣж—әд№…еӨҡеҗүеҰӮж„ҝд»ҘеҒҝпјҢиў«еҲҶй…ҚеҲ°дёӯеӣҪж‘„еҪұ家еҚҸдјҡиҘҝи—ҸеҲҶдјҡпјҢжҲҗдәҶдёҖеҗҚдё“дёҡж‘„еҪұе·ҘдҪңиҖ…пјӣд»–иў«йҖүдёәеҲҶдјҡеүҜз§ҳд№Ұй•ҝгҖҒиҮӘжІ»еҢәж”ҝеҚҸ委е‘ҳпјҢе·Ҙиө„иҝһеҚҮдёүзә§гҖӮ第з©Ҷ家дёҖе№ўиў«еҚ з”Ёзҡ„жҘјжҲҝд№ҹйҖҖиҝҳеҺҹдё»гҖӮиҝҷдёҖеҲҮ并дёҚжҳҜдёҖеӨ©д№ӢеҶ…е®һзҺ°зҡ„гҖӮйҖҖиө”жҘјжҲҝжӢ–дәҶеҘҪеҮ е№ҙжүҚиҗҪе®һгҖӮеҪ“然пјҢеҰӮжһңж—әд№…еӨҡеҗүж—©йҖҒжҠҘе‘ҠпјҢз§ҜжһҒдәүеҸ–пјҢжҲ–и®ёдёҚиҮҙдәҺжӢ–еҲ°д»ҠеӨ©гҖӮдҪҶжҳҜд»–зҡ„еҝ—и¶ЈеңЁж‘„еҪұпјҢзЎ®е®һеӨӘеҝҷгҖӮ公家з»ҷд»–й…ҚеӨҮдәҶд»·еҖјдә”дёҮеӨҡе…ғзҡ„з…§зӣёеҷЁжқҗпјҢд»Җд№Ҳеёғжң—е®ҒеҚЎпјҢд»Җд№ҲзҫҺиғҪиҫҫпјҢд»Җд№ҲеҚЎйҡҶпјҢиҝҳйҷ„жңүй•ҝй•ҝзҹӯзҹӯзҡ„еҸҳз„Ұй•ңеӨҙпјҢеҸҜд»ҘйҡҸж„ҸжӣҙжҚўиғ¶зүҮзҡ„з…§зӣёжңәеҗҺиғҢпјҢе°ҪжҳҜй«ҳжЎЈиҙ§пјҢе…«еҚҒе№ҙд»Јзҡ„жңҖж–°дә§е“ҒгҖӮеҰӮжһңиҖҒ第з©Ҷиҝҳжҙ»зқҖпјҢд№ҹдёҖе®ҡдјҡзңјиҠұзјӯд№ұпјҢж¬ЈзҫЎдёҚе·Ізҡ„еҗ§гҖӮи®°еҫ—зҲ¶дәІеҪ“е№ҙдёәжӢҚдёҖеј дј жҳӯжі•дјҡзҡ„з…§зүҮиў«й“ҒжЈ’е–ҮеҳӣиҝҪиө¶дәҶеҘҪеҮ йҮҢең°пјҢеҖҳдёҚжҳҜиҜҒе®һд»–зЎ®жҳҜеӨ§еҗҚйјҺйјҺзҡ„第з©Ҷжҙ»дҪӣпјҢеҗҺжһңзңҹдёҚе Әи®ҫжғігҖӮиҖҢд»ҠпјҢж—әд№…еӨҡеҗүжҠҠзүҢеӯҗдёҖдә®пјҢи®ёеӨҡеңәеҗҲйғҪдёәд»–ејҖж”ҫз»ҝзҒҜгҖӮд»–й©ҫзқҖжұҪиҪҰиө°и®ҝдәҶеүҚи—ҸгҖҒеҗҺи—ҸгҖҒеә·еҢәпјҢе…ҲеҗҺеҺ»иҝҮеҢ—дә¬гҖҒдёҠжө·гҖҒзҰҸе»әгҖҒе№ҝдёңгҖҒеӣӣе·қгҖҒдә‘еҚ—пјҢжёёи§ҲдәҶзҘ–еӣҪеӨ§еҘҪеұұжІігҖӮжӢҚж‘„зҡ„з…§зүҮиў«еҲҠзҷ»еңЁеҢәеҶ…еӨ–и®ёеӨҡжҠҘеҲҠдёҠгҖӮд»–иёҢиәҮж»Ўеҝ—пјҢжөҒйңІеҮәиҮӘиұӘеҫ—ж„Ҹзҡ„зҘһжғ…пјҢеҪ“еҠЎд№ӢжҖҘпјӣжҳҜиҰҒжҠҠеӣҫзүҮжӢҚеҫ—жӣҙеӨҡдәӣпјҢжӣҙеҘҪдәӣгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖж¬ЎпјҢд»–й©ұиҪҰеҺ»дёӯе°јиҫ№еўғзҡ„жЁҹжңЁеҸЈеІёйҮҮи®ҝпјҢйҖ”дёӯеҒ¶з„¶зңӢеҲ°еҜҶжһ—дёӯдёҖжі“еұұжіүпјҢеңЁйҳіе…үдёӢж•Је°„еҮәдёҮзӮ№йіһе…үгҖӮж—әд№…еӨҡеҗүзҒөжңәдёҖеҠЁпјҢж„ҹеҲ°зңјеүҚзҡ„жҷҜзү©дёҺиҮӘе·ұзҡ„еҶ…еҝғдё–з•Ңдә§з”ҹдәҶе…ұйёЈпјҢдёҚжҚүдёҚеҝ«гҖӮдәҺжҳҜй’»иҝӣжһ—жө·пјҢйҖүеҘҪи§’еәҰпјҢжӢҚдёӢдәҶдёҖе№…жҳҺдёҪгҖҒе№Ҫж·ұзҡ„йЈҺжҷҜз…§пјҢеҸ–еҗҚгҖҠе…үжҡ–银жіүгҖӢпјҢеңЁе…ЁеҢәж‘„еҪұеұ•и§ҲдёӯиҚЈиҺ·дәҢзӯүеҘ–гҖӮ

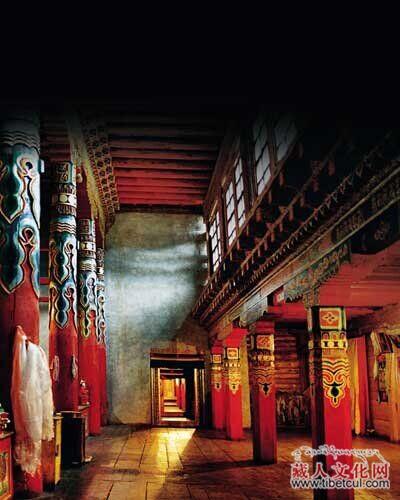

гҖҖгҖҖ1984е№ҙ3жңҲ8ж—ҘдёӢеҚҲпјҢж—әд№…еӨҡеҗүе’ҢеҮ дҪҚеҗҢиЎҢеҺ»ж—Ҙе–ҖеҲҷзҡ„жүҺд»ҖдјҰеёғеҜәпјҢи®ЎеҲ’жӢҚж‘„е–ҮеҳӣжңҚйҘ°гҖӮе–Үеҳӣ们жӯЈеңЁеӨ§ж®ҝиҜөз»ҸпјҢдёҚи®©иҝӣе…ҘгҖӮ他们еңЁй—ЁеҸЈиҖҗеҝғзӯүеҖҷдәҶдёӨдёӘеӨҡй’ҹеӨҙпјҢзӣҙеҲ°дә”зӮ№иҝҮпјҢеӨ•йҳіиҘҝж–ңзҡ„ж—¶еҖҷпјҢиҜөз»ҸжүҚз»“жқҹгҖӮе°Ҹе–ҮеҳӣиҜөз»Ҹж—¶еқҗеңЁжңҖеҗҺпјҢйҖҖеңәж—¶иҮӘ然иө°еңЁжңҖеүҚгҖӮзҢӣзңӢи§Ғй—ЁеҸЈдёҖзҫӨиғҢз…§зӣёжңәзҡ„йҷҢз”ҹдәәпјҢж„ҹеҲ°ж јеӨ–ж–°еҘҮпјҢз—ҙз—ҙең°жңӣзқҖе®ўдәәдёҚиӮҜиө°гҖӮж®ҝе ӮйҮҢдј—еӨҡзҡ„е–Үеҳӣд»ҚжәҗжәҗдёҚж–ӯж¶ҢеҮәжқҘпјҢдәәеӨҙж”’еҠЁпјҢеұӮеұӮеҸ еҸ ең°жҢӨеңЁй—ЁеӨ–зҡ„зҹійҳ¶дёҠпјҢдёҖејҸзҡ„й»„иүІжҠ«йЈҺпјҢдёҖејҸзҡ„й«ҳйЎ¶еғ§еёҪпјҢжҳҫеҫ—еҲҶеӨ–еЈ®и§ӮгҖӮеҜәеәҷз®ЎдәӢжӢӣе‘јеүҚйқўзҡ„е°Ҹе–ҮеҳӣдёҚиҰҒжҢЎдҪҸйҒ“и·ҜгҖӮе°Ҹе–Үеҳӣиҝҹиҝҹз–‘з–‘ең°еҗ‘еүҚжҢӘеҠЁдәҶеҮ жӯҘпјҢжӯЈеҘҪиҝӣе…Ҙж–ңе°„дёӢжқҘзҡ„йҳіе…үйҮҢпјҢжҠ«йЈҺе’Ңеғ§еёҪеҸҳеҫ—еҲҶеӨ–жҳҺдә®пјҢиҖҢз«ҷеңЁзҹійҳ¶дёҠзҡ„иҖҒе–Үеҳӣд»Қ然еӨ„дәҺйҳҙжҡ—йғЁеҲҶпјҢйҮ‘й»„гҖҒжө…й»„гҖҒж·ұй»„жһ„жҲҗдёӨжқЎеұӮж¬ЎеҲҶжҳҺзҡ„иүІйҳ¶пјҢеә„йҮҚиҖҢдё°ж»ЎгҖӮе°Ҹе–ҮеҳӣгҖҒдёӯе№ҙе–ҮеҳӣгҖҒиҖҒе№ҙе–ҮеҳӣйғҪжңқзқҖеүҚж–№пјҢзҘһжҖҒеҗ„дёҚзӣёеҗҢпјҢи•ҙеҗ«зқҖеҶ…ж¶өзҡ„ж·ұеҲ»пјҢе·®ејӮдёӯжҳҫзӨәеҮәе’Ңи°җзҡ„зҫҺгҖӮж—әд№…еӨҡеҗүзҡ„еҝғе„ҝйӘӨ然е’ҡе’ҡең°и·ідәҶиө·жқҘпјҢеҘҪеғҸеҜ»и§…дәҶеӨҡе№ҙзҡ„зҸҚе®қзӘҒ然еңЁиҢӮеҜҶзҡ„йқ’иҚүдёӣдёӯеҸ‘еҮәдәҶиҜұдәәзҡ„е…үиҠ’гҖӮд»–жҖҘеҢҶеҢҶз«Ҝиө·еёғжң—е®ҒеҚЎзӣёжңәпјҢжӢҚдёӢдәҶиҝҷдёӘжҝҖеҠЁдәәеҝғзҡ„еңәйқў--гҖҠеҸӨеәҷйҮҢзҡ„жҳҘеӨ©гҖӢгҖӮ

гҖҖгҖҖеҜ№дәҺиҝҷе№…еҪ©з…§зҡ„жҖқжғіиүәжңҜд»·еҖјпјҢдёҚеҗҢж°‘ж—ҸгҖҒдёҚз”ЁиҒҢдёҡпјҢдёҚеҗҢз»ҸеҺҶзҡ„дәәпјҢеҸҜиғҪдјҡжңүдёҚеҗҢзҡ„и®ӨиҜҶпјҢеҫ—еҮәеӨ§зӣёеҫ„еәӯзҡ„з»“и®әпјҢе°ұ让他们еҺ»иҮӘз”ұиҜ„иҜҙеҘҪдәҶгҖӮж—әд№…еӨҡеҗүеҸӘжңүдёҖз§ҚйҮҠеҺ»йҮҚиҙҹзҡ„иҪ»еҝ«ж„ҹпјҢеӣ дёәд»–з»ҲдәҺд»ҺдёҖдёӘе°Ҹе°Ҹзҡ„дҫ§йқўпјҢеҗ‘дё–з•ҢжҚ§еҮәдәҶе“әиӮІд»–жҲҗй•ҝзҡ„йӮЈдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„жҳЁеӨ©гҖҒд»ҠеӨ©е’ҢжҳҺеӨ©вҖҰвҖҰ